【编者按】总有一群人,在凌晨默默起床,在黑夜深深守护;总有一些事,温暖你我的心,给我们接续奋斗的力量和勇气。每个人都是一道光,哪怕微微的,聚在一起就能点亮整个星空。每个人都了不起,只有你我共同努力,才能迎来师大更加美好的明天。为进一步讲好师大故事,凝聚学校正能量,校园网特推出“师大微光”栏目,记录凡人微光,传递温暖力量,点赞平凡中的不平凡。

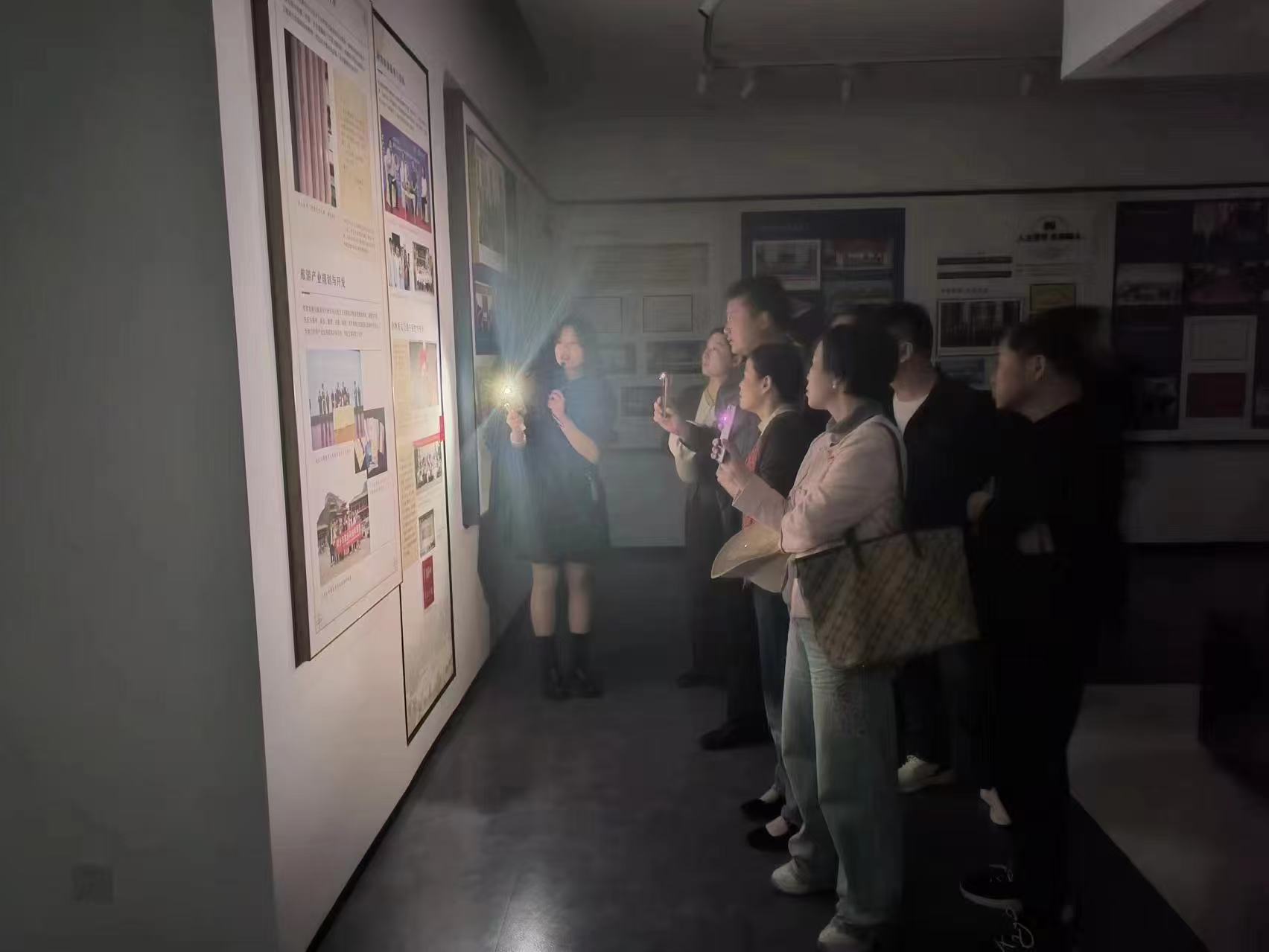

2023年秋日的一个下午,原本正常开放的校史馆突然停电,明亮的展厅瞬间陷入黑暗。站在展厅中央的司若涵,下意识攥紧了手中的讲解器,这位2023级历史文化学院的学生讲解员,心里有些犹豫。她原本想提议“改日再约”,可话刚到嘴边,看到前排一位同学满是期待的眼神,司若涵定了定神:“大家别慌,要不我们‘换种方式’讲校史?”她笑着邀请大家打开手机手电筒,昏暗中瞬间亮起星星点点的光。当司若涵的声音响起时,展厅里立刻安静了下来。她讲述着建校初期的艰难岁月,讲述师大辗转办学的艰辛历程,讲述老教授们伏案科研的动人故事,声音里没有丝毫慌乱。没有了声光电的加持,那些校史故事反而更显真切,仿佛百年时光就凝聚在这点点微光里,与在场的每一个人轻轻对话。讲解结束时,没有人急着熄灭手中的光,也没有人率先挪动脚步,那些微光顺着展廊缓缓流动,像一条璀璨的星河,轻轻漫过每一件展品、每一张脸庞,把校史馆的角落都照得暖融融的。司若涵后来常说,那天最动人的不是讲解的顺利完成,而是黑暗里大家共同托起的微光,是师生们眼里对校史的渴望,更是自己心底那份“不能让期待落空”的责任。“我们总在训练中模拟各种情况,可直到那天才明白,经过团队日复一日的训练,大家早已把‘从容’刻进了心里。最有力的讲解,从不是靠华丽的设备,而是内心的热忱。”

2023年正值学校办学百年,为满足校庆期间校史展示、文化传播及来访接待需求,校史馆讲解团应运而生。筹建初期,面对时间紧、人员少、经验不足等种种困难,讲解团成员迎难而上,累计完成26场重要接待,不仅搭建起团队的初步框架,更锚定“传承历史,弘扬精神”的核心基调。团队组建后,首要的任务就是专业化讲解员队伍的打造。他们围绕“声”与“礼”构建严苛的培训体系,每天“早八”集中开展语音训练,逐帧打磨礼仪细节,并根据不同展区调整适配语速,以日复一日的高强度训练,为每一次从容应对筑牢根基。

高标准、严要求的训练为2022级马克思主义学院的郭心艺奠定了扎实的讲解能力。2024年11月,为迎接本科教学评估,校史馆讲解团开启高强度的筹备工作,仅讲解稿就历经了前后11次修改。每一次修改都意味着推翻重来、重新记忆,但郭心艺始终保持极高的热情与专注,每天反复琢磨站位、精进礼仪、熟诵稿件,最终实现一字不差并自然流畅地讲解。11月26日,作为本科教学评估首站,校史馆讲解工作圆满完成,专家领导高度认可,这份荣誉正是她与团队以卓越信念坚守日夜的最佳见证。

今年9月18日,校史馆讲解团迎来了史无前例的挑战。一天之内,他们需要接待科技创新港的2000余名新生、国际教育学院的441人以及学校国培团队预约的100人。面对如此庞大的参观规模,讲解团的成员们没有退缩,当天没有排班任务的讲解员们自发前来支援,组成了一个高效的接待团队。他们分工合作,有序引导,一天内完成了40多场讲解,人均承担了7-8场的工作量。

“在这场挑战中,2024级政治与公共管理学院的王灏谦同学的身影尤为令人动容,他不顾发烧的病痛毅然赶到现场,与大家齐心协力,共渡难关。”2024级国际教育学院的崔纯夕分享道。除了伙伴间的团结协作,讲解团的指导老师同样以细致入微的关怀温暖着每个人,崔纯夕说:“孙伟彦老师总在我们讲解结束后贴心地递上一杯热茶,校史馆值班室也常备咖啡、燕麦片和早餐饼干,只为让清晨匆忙赶来的同学们不至于饿着肚子值班。”

回忆起过往在校史馆与伙伴们的共同经历,崔纯夕不禁感慨:“我们始终相信,有温度的团队才能讲出有温度的故事,我们不只是在讲述历史,更是一个充满爱与正能量的大家庭。感恩学校为我们搭建了这样一个浸润式成长的实践平台,让我们在讲述校史的过程中不断成长,未来无论走到哪里,校史馆的点点滴滴都将是讲解员团队最珍贵的记忆。”

“校史馆是学校育人实践的关键阵地,作为校史文化的传承者,我们内心充满骄傲与自豪。尤其当看到一批批校友重返母校,在校史馆中驻足凝望时,那种由内而生的幸福感与满足感,简直难以言表。”回顾团队一路走过的建设历程,校史馆主任孙伟彦言语间满是欣慰。图书与档案信息中心党总支书记王鹏祥表示:“近年来,校史馆已升级为学校开展思政教育的重要平台,日常校友返校、寒暑假参观预约等活动持续火热,成为对外彰显学校办学历史底蕴与文化精神的重要窗口。未来,我们将持续深耕校史文化这片沃土,推动校史馆在传播师大精神、助力人才培养等方面释放更大价值。”

校史如镜,映照百年初心;声传薪火,照亮青春征途。如今,我校校史馆讲解团队已成为学校文化传承的重要载体,这支团队以热爱为墨,在岁月的长卷上续写着师大故事的生动注脚,他们用责任与担当汇聚起点点微光,在“平凡”的讲解工作中造就“不凡”。

(党委宣传部 冀虹飞 石晓倩 大学生记者 王伊欣 程丽雪)